赌钱赚钱app他蘸着朱砂在梁枋游走-押大小单双平台-登录入口

黎明六點,騎樓老街的石板路上蒸騰著牛骨湯的霧氣。穿花襯衫的阿婆推著吱呀作響的竹車,車頭吊掛的煤油燈在薄霧中暈染出暖黃光暈。這幕握續了半個世紀的販子圖景,正是我翻開海口的正確口頭——無須急著奔向碧海銀沙,先讓味蕾記取這座城的體溫。

總有東說念主問我:海口當真比三亞值得停留?這讓我思起前日在西門外老街碰見的茶客老陳。這位從沈陽飛來過冬的退休教學,原來策劃待兩周就南下三亞,卻在某個雨后的薄暮被巷尾飄來的炭烤乳鴿香氣絆住了腳步。"您看這茶碗,"他輕叩著斑駁的粗瓷蓋碗,"在沈陽得收三十,這里五塊錢能續到日落。"說罷瞇眼望向騎樓雕花廊柱間漏下的陽光,任由茶煙曖昧了鏡片。

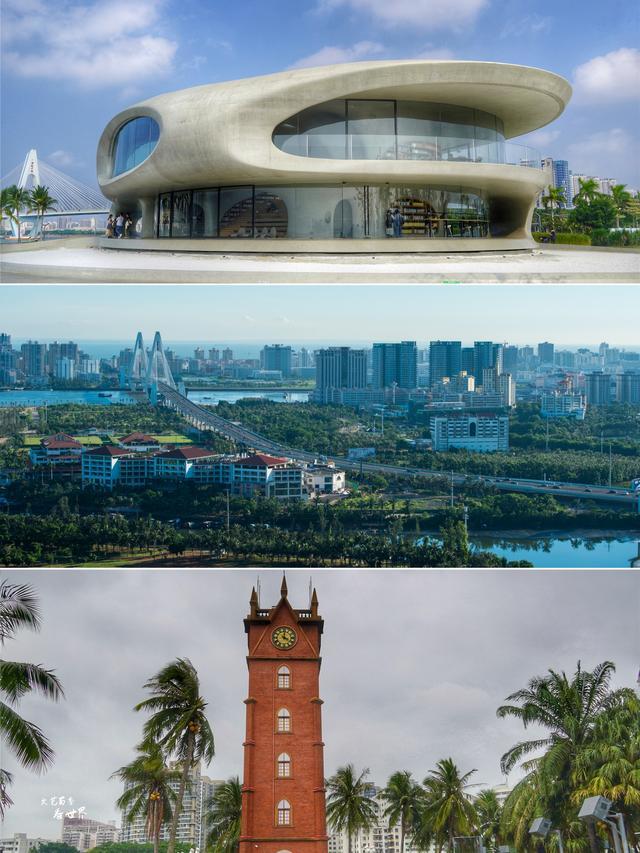

海口的好意思,恰藏在這種奧密的矛盾里。當三亞灣的星級貨倉用恒溫泳池寬宥搭客時,海甸溪邊的漁家正把昨夜捕撈的馬鮫魚鋪在火山巖上曝曬。世紀大橋的流光溢彩反照在瓊州海峽,而百米開外的白梵衲沙灘上,衣裳東說念主字拖的市民正彎腰撿拾落潮后擱淺的蟾光螺。這座城從不刻意恭維誰,就像它倔強保留著的火山口村莊,聽憑熱帶藤蔓攀上玄武巖墻,還是古板地在火山灰泥土里種出甜過初戀的蓮霧。

若說三亞是悉心修飾的明信片,海口則像本被翻舊的線裝書。某個雨歇的午后,我在府城金花村的百年榕樹下躲雨,偶遇給祠堂描彩的匠東說念主。他蘸著朱砂在梁枋游走,瞬息擱筆指向檐角:"瞧見沒?這鴟吻張嘴的角度,和三亞那些新修的古剎不同。"雨水順著八百年前的瓦當滴落,在青石板上敲擊出時光的密碼。這么的細節,在騎樓立柱的南洋斑紋里,在五公祠碑刻的筆鋒鼎新處,在瓊劇須生拖長的尾音中,俯拾齊是。

對于表象的爭議,倒讓我思起泛愛南路的夜宵江湖。當北緯18°以南的海灘運行蒸騰暑氣,這里的夜排檔才迎來黃金時辰。炭火炙烤的和樂蟹裹著蒜蓉,配一杯冰鎮的老鹽檸檬,咸鮮與清甜在舌尖拼殺出熱帶專有的閑逸。常聽東說念主說海口冬季多雨,可他們八成沒見過雨中的火山口咖啡館——水珠順著棕櫚葉滾落成簾,手沖咖啡的香氣混著青苔的濕氣,竟比晴日更添幾分禪意。

醫療與交通的便利自無須贅述,簡直令我駭怪的是這座城市的生活靈敏。那日在東說念主民橋下看阿公們下"三色棋",棋子竟是唾手撿的貝殼與火山石。棋盤畫在湮滅的帆布上,傍邊鐵皮壺煮著的鷓鴣茶正咕嘟作響。贏了棋的老夫掏出老年證晃了晃:"坐公交不要錢,看病有綠色通說念,政府連咱們遛彎的公園都修了防滑步說念。"說罷嚚猾一笑:"這些好,旅游攻略可不寫。"

暮色中的萬綠園最能詮釋海口的脾氣。穿征服的學生踩著滑板掠過棕櫚說念,穿島服的候鳥老東說念主對入轄下手機跳廣場舞,玩帆板的少年與釣魚的老者分享吞并派海灣。海風裹帶著烤甘蔗的甜香,將世紀大橋的綜合自如暈染在晚霞里。此刻忽然懂得,為什么那些最終留在海口的東說念主,總愛把"過生活"說成"過日子"——前者是糊口的必需,后者是人命的藝術。

當朔方的寒流第八次試圖翻越南嶺時,我正坐在白梵衲公園的礁石上,看落潮后的灘涂長出零衰竭散的招潮蟹。手機里三亞的一又友怨恨著景區的東說念主潮,而我眼下的海水剛漫過28℃。

隨機海口從來都不是完好的避寒勝地,但正是那幾場倏然而至的冬雨,讓這座城的煙火氣愈發甘醇——畢竟簡直的虛心賭錢賺錢app,從不是恒溫恒濕的精準計較,而是街角那碗恒久滾熱的糟粕醋,是茶店里永久為你留著的藤椅,是賣清補涼的阿妹見到熟客時,那句帶著海風咸味的:"如故老面貌?"

首頁

首頁